「口に関するアンケート」は、ただ面白いだけでなく、どこか怖い雰囲気も漂う不思議な作品です。読了後、裏表紙にいるセミの意味や、巧妙な仕掛けについて考察を巡らせた方も多いのではないでしょうか。

物語のネタバレに触れつつ、最後のアンケートや最後の言葉が示すもの、文字の色、特に赤い文字の謎、そして文字がなぜ小さいのかといった数々の疑問に光を当てます。また、物語の舞台となった場所についても考察し、この作品の奥深さを探求します。

この記事では、「口に関するアンケート」の裏表紙に隠された謎から物語全体の考察まで、読者の皆さんが抱く疑問を解き明かしていきます。

この記事を読むと分かること

- 作品に隠された様々な仕掛けの謎

- 物語の結末に関するネタバレと深い考察

- 裏表紙や文字の色に込められた意味の解説

- 作品の基本情報からネットでの評価までの全体像

「口に関するアンケート」考察!裏表紙の謎を解明

- 発売日はいつ?ページ数や出版社も紹介

- 口に関するアンケートは面白い?怖い?

- ネタバレ注意!最後のアンケートを解説

- 物語を読み解く鍵となる最後の言葉とは

- 物語の舞台となった場所はどこか

発売日はいつ?ページ数や出版社も紹介

「口に関するアンケート」は、単独の書籍として出版されているわけではありません。この物語は、ホラー作家・梨氏による短編集『かわいそ笑』に収録されている一編です。

もともとはWeb上で発表され、その独特の不気味さと巧妙な仕掛けで話題を呼びました。書籍化にあたり、加筆修正が加えられている可能性も考えられます。作品の基本情報を以下の表にまとめました。

この作品に初めて触れる方は、まず短編集『かわいそ笑』を手に取ることから始まります。Web版と書籍版で表現に違いがあるかを見比べてみるのも、一つの楽しみ方と言えるかもしれません。

口に関するアンケートは面白い?怖い?

この作品に対する評価は、「面白い」と「怖い」という二つの側面から語られることがほとんどです。単なる恐怖体験で終わらない、知的な魅力が多くの読者を引きつけています。

面白いと感じる理由の多くは、物語に散りばめられた謎解きの要素にあります。読者自身が探偵のように、文字の違和感やアンケートの裏に隠された意図を考察する楽しさがあります。伏線が巧みに配置されており、すべてを理解した時に感じる知的満足感は、この作品ならではの魅力でしょう。

一方、怖いと感じる理由は、直接的な恐怖描写ではなく、じわじわと精神を侵食するような不気味さにあります。日常に潜む違和感が徐々に増幅していく様は、読者に言い知れぬ不安感を与えます。物語の結末を知った後、自分の身の回りにも同じような恐怖が潜んでいるのではないかと感じさせる、後味の悪さも特徴です。

このように、面白さと怖さが表裏一体となっている点が、「口に関するアンケート」が多くの人々から支持される大きな理由と考えられます。

ネタバレ注意!最後のアンケートを解説

このセクションでは物語の核心に触れるため、未読の方はご注意ください。物語の最後に提示されるアンケートは、この作品が単なる読み物ではないことを示す、最も重要な仕掛けです。

読者を物語の登場人物にする仕掛け

最後のアンケートは、それまでの物語を読んできた「あなた」に対して問いを投げかけます。この問いに答えるという行為を通じて、読者は傍観者から物語の当事者へとその立場を変えさせられます。

それまでのアンケートは過去の出来事でしたが、最後のアンケートは今、この記事を読んでいるあなたに向けられています。これにより、フィクションと現実の境界が曖昧になり、物語の恐怖が自分の身に迫ってくるかのような感覚を覚えるのです。

アンケートが持つ呪術的な意味

このアンケートは、ある種の呪術的な儀式や契約のようにも解釈できます。質問に答えることで、読者は何らかの事象を引き起こすきっかけを作ってしまうのではないか、という不気味な暗示が込められています。

要するに、最後のアンケートは、物語を読者自身の体験として完結させるための巧妙な装置なのです。この仕掛けによって、読後も続く不気味な余韻が生まれることになります。

物語を読み解く鍵となる最後の言葉とは

「口に関するアンケート」の考察において、「最後の言葉」が何を示すのかは重要な論点です。これは、物語の最後に記述される特定のフレーズや文章を指しており、結末の解釈を大きく左右します。

この最後の言葉は、一見すると意味が分かりにくいですが、物語全体を振り返ることでその意図が見えてきます。これまでのアンケート結果や登場人物の行動と結びつけることで、隠された背景が明らかになる構成です。

また、この言葉は読者への警告や、物語のループを示唆しているといった複数の解釈が可能です。どの解釈を取るかによって、物語の恐ろしさの質が変わってきます。作者はあえて断定的な表現を避け、読者一人ひとりの想像力に解釈を委ねているのかもしれません。

これらのことから、最後の言葉は物語の謎を解くための最終的なヒントであり、同時に読者をさらなる考察へと誘うための扉であると言えます。

物語の舞台となった場所はどこか

「口に関するアンケート」の物語が展開される「場所」は、作中で明確に特定されていません。特定の地名や施設名が挙げられることはなく、意図的に曖昧にされています。

この匿名性が、作品の恐怖を普遍的なものにしています。舞台が日本のどこにでもあるような地方の町や学校を彷彿とさせるため、読者は「自分の住んでいる場所でも起こりうるのではないか」という不安を感じやすくなります。特定の場所を明示しないことで、かえってリアリティが増すという効果を生んでいるのです。

一部の読者の間では、作中の描写からモデルとなった場所があるのではないかという考察も行われています。しかし、作者が特定の場所を想定していたとしても、それを公言する可能性は低いでしょう。

以上の点を踏まえると、舞台設定の曖昧さは、読者の想像力をかき立て、恐怖を自分事として捉えさせるための重要な文学的技法であると理解できます。

口に関するアンケート考察:裏表紙の仕掛けとは

- 裏表紙のセミと仕掛けに隠された意味

- 文字の色が違う?赤い文字の謎に迫る

- アンケートの文字がなぜ小さいのか考察

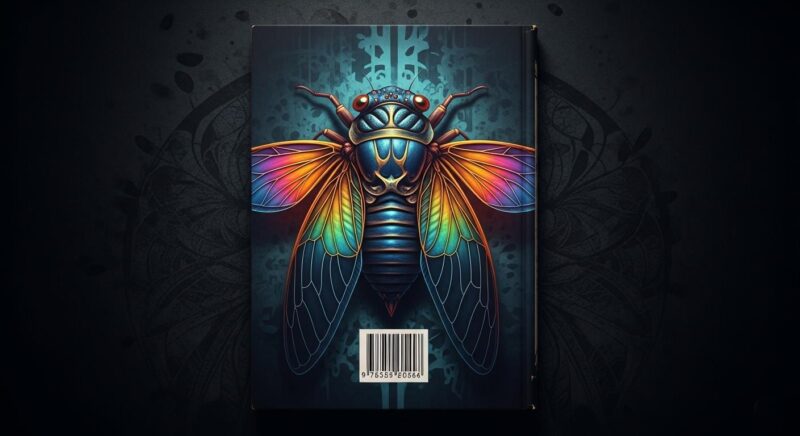

裏表紙のセミと仕掛けに隠された意味

書籍『かわいそ笑』の裏表紙には、物語の不気味さを象徴するようないくつかの仕掛けが施されています。特に、描かれているセミは多くの読者の考察対象となっています。

セミが象徴するもの

セミは、多くの文化で「死と再生」「地上での短い命」「地中での長い幼虫期間」などを象徴します。この物語の文脈では、土の中から出てくるセミの生態が、隠されていた真実が明らかになる様子や、過去の出来事が現代に蘇る様を暗示していると解釈できます。

また、夏の風物詩であるセミの鳴き声は、時として狂気や不穏さを感じさせます。裏表紙のセミは、物語全体を覆う不気味な雰囲気の象徴とも考えられるでしょう。

バーコードに隠された仕掛け

さらに、裏表紙のバーコードにも注目が集まっています。一部の読者によって、このバーコードの数字が物語の特定の日付や要素と関連しているのではないか、という指摘がなされています。

このように、裏表紙のデザインは単なる装飾ではなく、物語のテーマや隠されたメッセージを伝えるための重要な要素です。これらの仕掛けに気づくことで、作品をより深く味わうことができます。

文字の色が違う?赤い文字の謎に迫る

作中、一部の文字が黒ではなく赤で記されている箇所があります。この色の変化は、読者に対して重要なサインを送るための演出と考えられます。

この赤い文字が登場するのは、物語の中でも特に注意を引くべき部分や、不穏な事実が示唆される場面です。一般的な文書において赤い文字が警告や注意喚起に用いられるように、この物語でも読者の警戒心を煽る効果があります。

また、別の解釈として、赤い文字は「嘘」や「虚偽の証言」を示しているという説も有力です。アンケートの回答の中で、真実ではない部分を意図的に色分けしている可能性が考えられます。もしこの説が正しければ、読者は何が真実で何が嘘なのかを慎重に見極めながら読み進める必要が出てきます。

したがって、文字の色の変化は、物語の緊張感を高めると同時に、読者に深い考察を促すための巧妙な仕掛けであると言えます。

アンケートの文字がなぜ小さいのか考察

この作品の大きな特徴の一つに、アンケート部分の文字が意図的に小さく設定されている点が挙げられます。この演出には、読者の読書体験に影響を与える複数の意図が隠されています。

第一に、物理的に読みにくくすることで、読者に内容を注意深く読ませる効果があります。小さい文字を目で追う行為は、集中力を要求します。これにより、読者は書かれている内容を安易に読み飛ばすことなく、一語一句の意味を考えながら進むことになります。

第二に、心理的な圧迫感や不快感を与える効果も狙っていると考えられます。読みにくいテキストは、無意識のうちにストレスや不安を感じさせます。この感覚が、物語全体の不気味な雰囲気と共鳴し、恐怖を増幅させるのです。

要するに、文字の小ささは、重要な情報を見逃させないための配慮であると同時に、読者を作品の世界に引き込み、不穏な気持ちにさせるための計算された演出なのです。

まとめ:「口に関するアンケート」考察と裏表紙の解説

- 「口に関するアンケート」は梨氏の短編集『かわいそ笑』収録作品

- 書籍の発売日は2022年7月29日で出版社はKADOKAWA

- 面白いという評価と怖いという評価が共存している

- 面白さの理由は読者参加型の謎解き要素にある

- 怖さの理由はじわじわとくる心理的な不気味さ

- 最後のアンケートは読者を物語の当事者にする仕掛け

- 物語の結末や解釈を左右する「最後の言葉」が存在する

- 物語の舞台は意図的に曖昧にされ恐怖を普遍化している

- 書籍版の裏表紙にはセミやバーコードなどの仕掛けがある

- セミは死と再生や不穏な雰囲気の象徴と考察される

- 一部の赤い文字は警告や嘘を示唆する重要なサイン

- 文字の色は読者に深い考察を促すための演出

- アンケートの文字が小さいのは意図的なデザイン

- 文字の小ささは読者の集中力を高め不安感を煽る効果がある

- 作品の謎は読者自身の考察に委ねられている部分が多い